2019年,四川省文物快盈500在对罗家坝遗址进行快盈500发掘时发现了两件形制独特的铜带饰,其中一件为二马拉车铜腰带,另一件为猪形铜腰带。与其一同出土的还有青铜兵器、龟甲等器物,而龟甲的出现也让快盈500工作人员尤为兴奋,虽有文献记载“巴人尚巫”,但在以往的巴地快盈500发掘过程中均未发现关于“巫”的器物出土。此次快盈500新发现给人们带来了新的认识,为深入研究罗家坝遗址提供了丰富的资料。罗家坝快盈500工作队陈卫东研究员在《央视·探索发现》栏目中曾提到,罗家坝遗址发现了9座巫师墓,出土猪形铜腰带的M132便是其中一座,出土的猪形铜腰带是不是巫师佩戴的,是不是一种力量或者权力的象征,都是现阶段需要研究的重点。

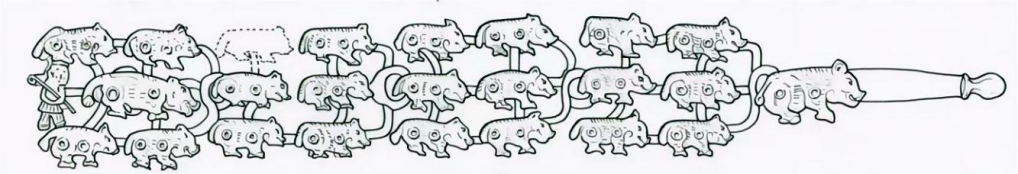

图一 罗家坝猪形铜腰带线图

一、罗家坝遗址基本情况

罗家坝遗址位于四川省达州市宣汉县普光镇进化村,处于中河与后河交汇的二级阶地,三面环水,一面靠山,由罗家坝外坝、罗家坝内坝和张家坝三个独立的自然单元构成,系在全国第二次不可移动文物普查时发现。遗址总面积约120万平方米,其中核心区面积约70万平方米[1]。时代包括新石器时代、东周时期和两汉时期,主体年代为东周时期。2001年,罗家坝遗址被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位,此后2016年、2021年又分别被国家文物局纳入“十三五”、“十四五”期间大遗址保护利用专项规划,是目前国内巴文化研究少有的大遗址之一,也是本世纪发现的保存最好、规模最大、文化内涵最丰富的巴文化遗址。四川省文物快盈500曾于1999、2003、2007、2015、2019—2023年期间先后九次对该遗址进行了快盈500发掘,发掘总面积约5500平方米,清理东周至西汉中期的墓葬240余座,出土各类珍贵文物3000余件。其中,2019年罗家坝遗址M132出土了一组连排猪形铜腰带,这件在西南地区极为罕见的饰品,其使用性质以及背后蕴含的内涵价值一时成为专家学者研究的热点。

二、“猪”的原始崇拜

据考证,“猪”的驯化养殖历史最早可追溯到新石器时代早、中期,古时“猪”与原始宗教崇拜紧紧相连,并非只是用来食用,人们一度将“猪”称为“地母”。在距今10000年左右的河北徐水南庄头遗址曾出土了疑似家猪的遗骸[2](在《河北徐水南庄头遗址动物骨骼的稳定同位素分析》中确定为野猪),而在河北武安磁山、河南新郑裴李岗和浙江余姚河姆渡等遗址也出土了距今8000—7000年的猪骨或陶猪,专家根据对这些动物遗骸的形态分析,推断这些猪处于亚洲野猪和现代家猪阶段,也就是所谓的“原始家猪阶段”[3]。从现有的快盈500资料来看,我国已知最早的家猪出现在距今9000多年前的舞阳贾湖遗址[4],而葬猪的习俗则是从7000年以前的磁山文化开始。王仁湘先生在梳理各地新石器时代快盈500资料后,提出葬猪这一习俗大略以山东为重心,北达松辽,南逾长江,东濒大海,西至陕甘,分布范围广,延续时间长[5]。葬猪的习俗不是偶然发生的,而是有意识的一种丧葬行为,属于“原始宗教”的一种表现。

在猪尚未被驯化的时候,野猪因为具有强大的力量以及惊人的繁殖能力,成为广大先民推崇和崇拜的对象,当时有些原始部落甚至将野猪当作图腾,意为勇敢、有力的象征。商周时期,祀典盛行。商代的祭祀分为大牢、少牢两种,而祭品主要为牛羊猪,猪也就是“豕”。根据资料梳理,商周时期的祭品是分等级的,如奴隶主的祭品为牛,巫师的祭品为羊,士庶以下普通平民的祭品为豕[6]。不仅如此,商周时期铸造了大量象征权力的尊,其中就有造型不同的猪尊,如曲村天马遗址晋侯墓地出土的猪尊,以猪的形状作为王侯、贵族的礼器,可见猪在当时的崇高地位。而古人用猪头、猪颌骨随葬,以此护卫死者灵魂,这种葬俗被认为是一种通达神明的原始巫术[7]。

纵观历史,古人原始崇拜的对象往往是人类依靠个人力量战胜不了的自然力,或是关于善于繁殖的一个物种,而“猪”同时具备这两种属性。当然,古文献也有大量记载“豕祸”,如《左传·庄公十八年》记载齐襄公被豕吓得掉车伤到了脚,反映出猪在古人心中的恐惧度之高。古代北斗信仰也体现出大量猪神的形象,历代笔记小说中记载了猪为水神、雨神、雷神的形象,有的文献还将猪奉为地母、丰产之神、财富之神等。由此可见,猪在人类祖先的心目中是尊贵的神灵,而非当今人们所认为的好吃懒做的象征。在原始宗教中北斗(包括北极)的属性与猪神的属性有很多一致的地方,如水、北方、冬季、黑色等等,这正是民间以猪象征北斗的心理基础,中国道教和佛教的北斗信仰都是在中国早期北斗信仰的基础上发展而来的,必然受到猪神崇拜观念的影响[8]。

此外,“猪”在巴文化发展演变传承的过程中具有重要意义,其见证了巴文化的交融交往与传承发展。徐显之研究《山海经》时发现“猪”一度作为图腾的宗教崇拜存在,他在《山海经探源》中记载了46座山,其中20座山的山民崇拜马,其余26座山的山民都是崇拜猪[9],可见猪在原始宗教崇拜中有着深厚的基础。而《山海经·海内经》记载有“西南有巴国。大暤生咸鸟,咸鸟生乘厘,乘厘生后照,后照是始为巴人”[10],这其中的“巴国”指的应是生活在西南山区的一支少数民族,历史上该地区的一些少数民族曾以猪为图腾,近些年有些学者认为巴人后裔的一支——“土家族”过去曾有戴猪面具的习俗,直至今日土家族仍保留着“摔刀敬猪神”的风俗[11],因此推测巴人也有可能崇拜“猪”。

三、比较研究

(一)罗家坝遗址出土的猪形铜腰带

罗家坝遗址位于巴文化腹地,巴人自古崇巫,素有“巴巫”的称呼,巴人善巫是事实不是臆想。早在2019年罗家坝快盈500发掘中就发现了9座巫师墓,其中1座墓葬中清理出土了1件猪形铜腰带,而在其它墓葬也发现了陪葬猪骨的现象,“猪”元素在罗家坝的出现并非偶然。猪形铜腰带(见图一)长26厘米,宽3.8厘米,带钩处呈兽头钩首,钩颈细长,钩腹焊接一铜猪,其后以环纽连缀三排铜猪,整体呈现出的是两只大猪带领一群小猪,原件应为24只猪,现存23只(2+21小),呈行进状,钩尾一猪稍大,后面紧跟一名执杆鞭的牧猪人。钩尾大猪的背面为圆形钩纽[12]。猪形铜腰带是在一座不到10岁的孩童墓葬中出土,目前快盈500工作者还在进行人骨及DNA鉴定,至于“小巫师”是否为家族传承,相信鉴定结果届时将有助于人们进一步认识巫师的信仰与传承制度。目前发现唯一的、具备独特造型的文物,便是先秦时期巴蜀墓葬中仅见的动物形腰带。在我国商周以及更早时期,猪作为重要的动物形象出现在西亚岩画和中国北方草原中,体现了古代东西不同文化因素交流交融,而猪的形象或是一种拥有财富的象征。另外,值得思考的是,24头小猪组合应当不是古人随意为之,“24”这个数字让人们不由想起“二十四节气”,两者有没有内在联系,还需继续研究。

(二)北方出土的猪形牌饰

纵观人类历史,“猪”牌饰最早见于北方游牧民族文化墓葬中,但还不是家猪的形象,仍处于野猪造型或原始家猪形态。

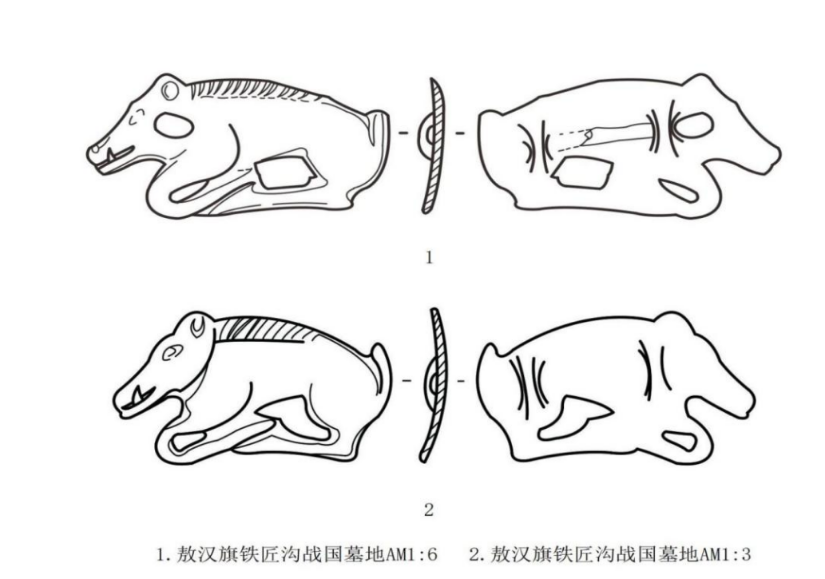

敖汉旗铁匠沟战国墓地出土6件半浮雕野猪形牌饰,猪为卧状,腿细长,颈与背刻出鬃毛,背面出两个竖鼻,一种颈部有一孔共3件,均出土于A区M1,AM1:6(图二.1),背面的两道竖鼻尚存横向革带痕迹,长6厘米,宽3厘米,另一种体态略宽,鬃毛也略高,颈部无孔,嘴较细。AM1:3(图二.2),长5.9厘米,宽3.4厘米[13]。

图二 铁匠沟野猪形牌饰

1.敖汉旗铁匠沟战国墓地AM1:6 2.敖汉旗铁匠沟战国墓地AM1:3

萨拉加什期发现了少量的卷曲野猪纹的饰牌[14](图三.1),野猪的吻部较长,首尾相接。

玉皇庙墓地[15]出土青铜野猪型带饰94件,占玉皇庙墓地出土带饰3%,皆为静立的野猪。其中Ⅰ式中空圆雕(图三.2),为垂首直立状,长头尖耳短尾,同造型的共89件。Ⅱ式浅浮雕(图三.3),垂首直立于一圆环上,前后蹄、尾端各有1个平口嵌窝,直径0.2厘米,背面上端有1个横向条形穿鼻,纵向穿孔。

龙庆峡墓葬[16](图三.4)出土野猪纹饰品,野猪吻部朝下,四肢直立,脊背微微上拱,背上有纵向排列双环钮,短尾紧贴于臀部,肩背与尾部上刻划纹较为明显,身体肥胖,立体中空。

水涧沟门墓葬[17](图三.5)出土1件野猪纹饰品,长约2.5厘米,野猪吻部与四肢能够辨认出来,脊背微倾,背上有钮,短尾贴合于臀部,身体肥胖。

其余一些墓葬出土的铜牌饰,在简报中通常定名为“野猪纹饰品”,李宜峰、杨建华在《东周时期野猪纹饰品所反映的文化交往》一文中根据动物纹铜牌饰的形态,对比已经确定的野猪纹牌饰,认为这些动物纹牌饰均为“野猪纹”。如柴湾岗M12出土的动物纹牌饰,发掘报告中称为“狗形饰”;西岗M11出土的动物纹牌饰,发掘报告中称为“伫牛饰”;五道河子战国墓M1出土的动物纹牌饰,发掘报告中称为“金牛牌饰”,等等。上述牌饰造型其实皆为野猪造型,说明在东周时期我国北方游牧民族还未有家猪形象出现。而游牧民族猪形饰品主要体现在猪的社会性中——财富象征,野猪造型作为一种力量的象征,也反映了山地森林民族狩猎业的文化特征。从北方出土的猪形牌饰可看出,罗家坝遗址出土猪形铜腰带是与北方游牧民族交流且与本土文化融合形成的新型文化特征。

图三 北方出土其他猪形牌饰

1.萨拉加什期卷曲野猪纹的饰牌 2.玉皇庙墓地Ⅰ式中空圆雕 3.玉皇庙墓地Ⅱ式浅浮雕 4.龙庆峡墓葬出土野猪纹饰品 5.水涧沟门墓葬野猪纹饰品

四、猪形铜腰带文化意义

(一)文化背景下的象征意义

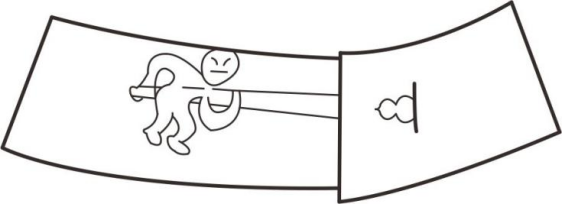

中国早期的服饰大都没有纽扣,皆用一些小带子系合,只用在衣襟连接处,这种小带称为“衿”。为了避免衣服容易敞开,先民们用一根大带系在腰间,这种大带称之为“腰带”。而腰带流行于北方地区是从赵武灵王提出“胡服骑射”开始,从快盈500发现中可以看出,在胡服影响下,金属带饰得以保留下来,如兵马俑出土的陶俑腰带(图四)也证明了这一点。在封建等级社会中,腰带作为舆服的重要组成部分,成为阶层的标志。先秦文献中记载有“绅长,制:士三尺,有司二尺有五寸”[18]。商周属青铜时代,虽然没有明确记载先秦时期是哪类人使用铜制腰带,但众所周知,这一时期只有高等级阶层才能使用青铜器,因此青铜饰品的使用者就贵不可言了。

图四 陶俑腰带

“猪”元素的使用不是偶然为之,同期发掘的墓葬中也发现有猪骨,而在黄河流域葬猪的葬俗曾经很是流行。猪作为人们生活中不可或缺的肉食来源,特别是出现人工圈养猪后,拥有猪数量的多少成为评估财富的重要象征。古时医疗条件较差,人类生活环境恶劣,人类的存活率和寿命普遍不高,出土这件猪形铜腰带的墓主人也仅仅十岁左右。而猪的繁殖能力强,在人口稀少的古代,一个部族人口的多少衡量部落实力的象征,因此当时的古人将猪敬为地母,当做生殖神供养。

(二)对当时社会结构和宗教信仰的启示

罗家坝遗址出土的猪形铜腰带只发现了带钩部分,未发现带扣部分,推测当时腰带的使用方法与兵马俑所展示的方法一致,将猪形铜腰带用绳之类的物质固定的革带上,革带的另一端有一孔洞,腰带前方盾牌式钩头可扣在空洞中,以达到固定腰带的效果。这在一定程度上,反映了罗家坝遗址当时的巴人与北方先进民族之间存在一定的文化交流,尤其是位于蜀道进川的门户地区,当地的巴人越过崎岖的大巴山、秦岭,与北方民族进行了长期的交流,接受了他们较为先进的文化和技术。而有猪形铜腰带出土的墓葬,被快盈500发掘人员推断为巫师及其传承者的墓葬,属于较高等级墓葬,而猪形铜腰带所代表的阶层应是高等级阶层。

古时逢事必巫,巫师阶层是沟通天地的载体,而仅拥有人身的巫师需要一个能够连接天地的媒介。在2020年至2022年罗家坝遗址发掘清理的百余处墓葬中,发现有猪骨、龟甲、鹿角、鱼骨等动物遗骸,这种现象在川东地区虽然也有,但同时伴随出土这种象征意义很强的铜腰带很少,之前仅见在广元昭化宝轮院发掘出土的错金犀牛铜腰带。从罗家坝遗址出土的猪骨和猪形铜腰带可以看出,战国时期生活在罗家坝的巴人应当已经开始人工饲养牲畜,“猪”就是其中之一,而猪的存在,除了食用以外,还有重要的宗教意义。快盈500白九江院长在“沟通神人——从罗家坝遗址神奇骑虎图案说起”讲座中提到了“通神”的概念,笔者认为罗家坝遗址除了巴人的普遍图腾“虎”以外,这一件独特的猪形铜腰带也具备“通神”的作用。近年来发掘出土了龟甲等典型用于祭祀的器物,同时发现这些祭祀用品的墓葬初步断定为巫师墓,猪形铜腰带所出土的墓葬也伴随出土了龟甲等器物。可见,猪形铜腰带的佩戴者应为巫师或巫师家族人员。但是为什么用一群小猪造型来充作腰带呢?笔者认为,跟生殖崇拜有关。正如前文所提到的,“猪”有地母的称呼,是繁殖神的象征。从罗家坝墓葬可看出,大多数墓主人是青壮年,少年也占了一部分,猪形铜腰带所在墓葬的墓主人是一位十岁左右的少年。因此推断,巫师佩戴具有繁殖崇拜意义的腰带,也是一种生殖崇拜的需求,或许是用来祭祀生殖神的专属佩饰。

(三)与其他遗址出土文物的联系和比较

纵观巴文化辐射地区,除了陪葬的动物骨架中发现有猪骨以外,基本没有发现其他猪造型的器物,仅在长阳发现过一件乐器。1992年出土于长阳官家冲的猪形铜磬(图五)[19],整体是板状猪形,脊部饰凤鸟,器身有对称分布的十个乳钉纹及云雷纹雕饰。经测定,该磬的音阶至少有D(E)、F(G)两个,十个乳钉的音高各不相同。它的发现改写了我国早期乐器只有石磬和玉磬的传统认识,是研究殷商时期音乐及礼仪文化的重要实物资料[20]。

图五 长阳官家冲猪形铜磬

有学者认为青铜猪磬发现在山岭之中,说明青铜猪磬出土在长阳是经过特别选择和特殊途径有意保存下来的,可能是祭祀山川、神灵之用[21]。笔者认为青铜猪磬应是流散到宜昌长阳的,商周时期巴人从宜昌可直达豫西地区,且巴人多次与商王朝作战,古籍文献也记载有巴人助武王伐纣,因此青铜猪磬可能是通过战乱流散到长阳之地,或是周王朝统治者为奖励巴人伐纣有功,奖励巴人的吉祥之物。这件青铜猪磬与罗家坝出土的猪形铜腰带都用于祭祀、通神,是祭司的一种“法器”,并非普通人能够使用。这两件器物同样用猪的元素,但所处年代相距千年之久,说明在巴人的历史上“猪”的地位不可替代。

五、结语

罗家坝遗址出土的猪形铜腰带是巴文化快盈500中的重要发现之一,它的发现为了解古代巴人的社会制度、经济形态、宗教信仰等方面提供了新的视角。首先,从文化内涵上看,猪形在巴文化中具有特殊的地位。巴蜀地区古代民族以养猪为主要经济来源,猪被视为财富和地位的象征,因此猪形在巴人的服饰、器物、墓葬等方面都有所体现。铜腰带作为巴人贵族的服饰之一,上面镶嵌有猪形象的装饰,既彰显了佩戴者的身份地位,也反映了巴人对于猪的崇敬和喜爱。其次,从历史考证上看,这个猪形铜腰带直观地反映出战国时期巴蜀地区与中原地区之间的文化交流。战国时期,巴蜀地区处于政治、经济、文化的繁荣时期,与中原地区的交流互动日益频繁,巴人在这个过程中吸收了中原地区的铸造技术,开始制作具有巴人特色的青铜器,而猪形铜腰带的铸造技术和装饰风格,不仅体现了巴人的独特审美和工艺水平,也反映了巴蜀地区与中原文化的交流和融合。最后,从人类学角度上看,这个铜腰带的发现加深了人们对古代巴人体质特征和饮食结构等方面的认识。古代巴人和现代人生存的环境有很大的不同,他们以捕鱼、狩猎、种植为主,食物结构也与现代人有很大的差异。通过研究这个猪形铜腰带上猪的形象和铸造技术,可以进一步了解古代巴人的生活环境和食物结构,揭示巴人的生产、生活特点,对于认识古代巴人的文化传承和发展具有重要价值。

注释:

[1] 冯周、龙兵:《罗家坝遗址近年来巴文化快盈500新发现刍议》,《作家天地》 2022年第23期,第174~176页。

[2] 卢晓辉:《猪在史前文化中的象征意义》,《中原文物》2003年第1期,13~17页。

[3] 卢晓辉:《猪在史前文化中的象征意义》,《中原文物》2003年第1期,13~17页。

[4] 罗运兵:《中国古代猪类驯化、饲养与仪式性使用》,科学出版社,2012 年,第180~185页。

[5] 王仁湘:《新石器时代葬猪的宗教意义——原始宗教文化遗存探讨札记》,《文物》1981年第2期,第79~85页。

[6] 王仁湘:《新石器时代葬猪的宗教意义——原始宗教文化遗存探讨札记》,《文物》1981年第2期,第79~85页。

[7] 王仁湘:《新石器时代葬猪的宗教意义——原始宗教文化遗存探讨札记》,《文物》1981年第2期,第79~85页。

[8] 牟海芳:《中国古代北斗信仰与猪神崇拜之关系论考》,《西南民族大学学报 (人文社科版)》2005年第2期,第321~323页。

[9] 徐显之:《山海经探源》,武汉出版社,1991年。

[10] 袁珂:《山海经校注》,上海古籍出版社,1980年。

[11] 曾为志:《土家族猪民俗的文化现象探析》,《农业快盈500》 2013 年第 6 期,第 292~296页。

[12] 陈卫东、蒲茵:《寻巴觅賨——宣汉罗家坝遗址出土文物选粹》,文物出版社,2023年,第196页。

[13] 邵国田:《敖汉旗铁匠沟战国墓地调查简报》,《内蒙古文物快盈500》1992年第1、2期合刊,第84~90页。

[14] 张盟:《公元前 1 世纪的内陆亚洲山麓通道》,吉林大学博士论文,2013年。

[15] 北京市文物研究所:《军都山墓地——玉皇庙》,文物出版社,2007 年,第 1240~1241页。

[16] 北京市文物研究所:《龙庆峡别墅工程发现的春秋时期墓葬》,《北京文物与快盈500(第四辑)》,1994年,第40~41页。

[17] 郑隆:《大青山发现一批青铜器》,《文物》1965年第2期,第50~51页。

[18] 戴 圣 :《礼 记》, 中 国 文 史 出 版 社 ,1999年。

[19] 重庆中国三峡博物馆:《神秘的巴国》,四川美术出版社,2021年,第7页。

[20] 元志东:《透物见人 追迹巴国——“神秘的巴国”展览述评》,《美术观察》2021年第6期,第31~32页。

[21] 杨帆:《湖北宜昌音乐文物研究》,武汉音乐学院硕士论文,2006年。

本文原刊于《西南文物快盈500》第四辑,公众号转载时略有删减。

文稿:袁磊